Patrick Viveret replace les émotions, et d’abord l’amour, au milieu d’un paysage où elles n’ont habituellement pas droit de cité. Longtemps proche de Michel Rocard, Patrick Viveret est fameux dans le monde des alter-mondialistes. Conseiller à la Cour des Comptes, on lui doit une nouvelle approche de la richesse et des monnaies libres. Mais sa grande contribution au débat collectif concerne la façon dont il replace les émotions, et d’abord l’amour, au milieu d’un paysage où elles n’ont habituellement pas droit de cité.

Nouvelles Clés : L’un de vos grands apports, depuis vingt ans, a été de montrer combien la politique et l’économie se leurraient en évacuant leur dimension émotionnelle. Et dans votre dernier livre, Pourquoi ça ne va pas plus mal ? (éd. Fayard) vous nous apprenez cette chose étonnante : face à la crise économique de 1929, John Maynard Keynes - l’économiste génial qui allait inspirer à Roosevelt son New Deal, démontrant que le marché ne pouvait s’autoréguler et que l’État devait lui fixer des règles - disait ceci : « Le problème n°1 de l’économie, désormais, c’est qu’on ne nous a pas appris à jouir. »

Patrick Viveret : Oui, c’est surprenant, même les keynésiens n’ont pas lu, ou pas entendu la partie anthropologique de Keynes. En 1930, à la fin de ses Essais sur la monnaie, dans un chapitre intitulé « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », il commence par dire : « Nous ne vivons pas une crise de la rareté, mais une crise de l’abondance ; or, nous ne savons pas gérer l’abondance ; c’est ce qui provoque une dépression nerveuse universelle. » Il voit que le marché est myope et, laissé à lui-même, crée des déséquilibres qui conduisent à des phénomènes très pervers. Mais à un niveau supérieur, il voit ceci : pendant des millénaires, les humains ont été obsédés par la pénurie et la rareté ; l’économie moderne, alliée à la technique, a réussi à nous sortir de là et maintenant, nous sommes confrontés à un problème d’abondance et de surproduction que ne savons pas gérer. Pourquoi ? « Parce que nous n’avons pas appris à jouir. »

Quarante ans plus tard, c’est le reproche que lui feront encore des puritains comme Frederic Hayek, le théoricien de la contre-révolution que les pseudo « libéraux » Margaret Thatcher et Ronald Reagan mettront en œuvre. L’hédonisme de Keynes, sa posture de vie jouissive leur est aujourd’hui encore insupportable.

Le plus étonnant, c’est que cette partie méconnue de la pensée keynésienne coïncide avec les visions de deux autres auteurs fameux : Georges Bataille et Sigmund Freud.

En cette même année 1930, eux aussi écrivent sur le caractère profondément psychique de la crise économique qui se déroule sous leurs yeux. Tout comme on ne connaît pas la part anthropologique de Keynes, on ignore la contribution économique de Georges Bataille, limitant son travail à l’érotisme. On la retrouve pourtant clairement exprimée dans « La dépense », un article paru dans la revue libertaire Critique Sociale, qui deviendra le premier chapitre de La Part maudite. Que dit-il ? Que nous sommes tous obsédés par la « petite économie régionale », régie par la rareté, alors que nous devrions prendre en compte la « grande économie générale » des flux d’énergie qui traversent le monde, à commencer par le flux énergétique du soleil, pour nous apercevoir qu’en réalité, le problème n’est pas la rareté, mais l’abondance. Car, dit-il, si nous n’apprenons pas à gérer l’abondance, la « dépense » finira toujours par se produire quand même (on ne peut pas faire autrement), mais sur un mode destructeur, pathologique, et notamment par la guerre. Et c’est précisément à ce moment-là que Freud écrit Malaise dans la civilisation, où il fait l’hypothèse que les phénomènes psychiques, notamment névrotiques et dépressifs, ne sont pas simplement analysables sur le plan individuel, mais aussi sur le plan sociétal.

Quand on réunit ces trois regards, on se dit que si l’on avait vraiment traité les problèmes dans ces termes, on aurait peut-être pu éviter les formes de régression psychiques collectives monstrueuses qu’ont été les grands totalitarismes, la Seconde Guerre Mondiale, Auschwitz, etc. Mais ça nous donne aussi des clés pour comprendre notre propre situation aujourd’hui. Si les psychismes collectifs étaient déterminants pour l’économie des années 1930, a fortiori le sont-ils à notre époque, où l’essentiel du capitalisme financier est devenu une base informationnelle et symbolique. Autrement dit, les enjeux émotionnels n’ont jamais été aussi puissants qu’aujourd’hui.

N.C. : Parmi les visionnaires qui ont vu tout cela dans les années 30, vous pourriez aussi compter Wilhelm Reich.

P.V. : Absolument.

Il avait vraiment pointé une dimension supplémentaire : comment fait-on, quand on est en présence d’une psychopathologie de masse comme le nazisme, à laquelle on ne peut pas répondre par des approches comme la psychanalyse, trop chère, trop longue, trop individualiste ? Le fait d’expliciter l’enjeu de la peur, de la cuirasse caractérielle qui se constitue pour s’en protéger, et de la relier à la question de Keynes - nous n’avons pas appris à jouir -, qu’il définit comme le détournement de l’orgasme, tout cela est proprement visionnaire. La fécondité de Reich est beaucoup plus importante qu’on ne le dit. L’essentiel de la psychologie qu’on appelle aujourd’hui « humaniste » part de lui.

N.C. : Il avait tenté de convaincre le parti communiste allemand de l’importance de la sexualité. C’était évidemment peine perdue. Tout comme Rudolf Steiner essaya de les convaincre de l’importance de la spiritualité - là, c’était encore plus fou.

P.V. : Le communisme est un christianisme laïcisé qui n’aurait pas suffisamment pensé la difficulté de l’amour. Et l’échec du communisme tient beaucoup moins aux raisons que l’on cite habituellement - bureaucratie, centralisme technico-économique - qu’à une raison anthropologique de fond : apprendre à des humains à s’aimer, à vivre ensemble, à partager des biens communs, ne va absolument pas de soi. Si vous croyez que faire sauter quelques verrous, dont l’exploitation capitaliste, suffit à faire en sorte que les communautés humaines vont vivre spontanément leur réconciliation, et si vous ne travaillez pas sur la difficulté de l’amour, non seulement les choses ne se passeront pas comme le voulez, mais vous aboutirez à l’effet inverse. L’amour, c’est comme le don : on ne le force pas. Si vous obligez les gens à s’aimer, vous provoquez une violence proportionnelle à l’énergie investie. Or, l’amour est le gisement énergétique humain le plus fort.

N.C. : L’historien Will Durant suggère qu’à l’opposé du schéma habituel, le communisme, qui a régi les sociétés humaines pendant des millénaires, représente en fait le pôle politique conservateur, alors que le libéralisme, qui tolère des inégalités, injustes mais créatrices d’innovations, représente plutôt le pôle progressiste.

Avec une dialectique simple, qui fait qu’à un moment donné les inégalités deviennent trop grandes, cessent d’être fructueuses et suscitent une révolution, nostalgique du communisme primaire, et tout repart.

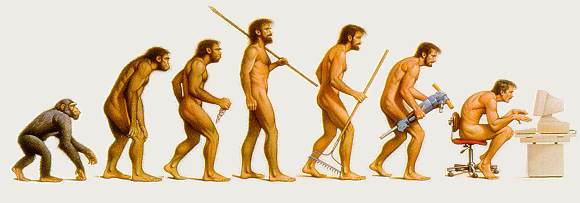

P.V. : Il faut distinguer la période hominienne, qui dure trois millions d’années, et la période proprement humaine, qui commence avec les premières sépultures, il y a 100 000 ans. Notre humanité commence avec l’émergence de la conscience de la mort, et donc de la singularité : je suis autre que le cosmos et autre que mes congénères. Avant cela, il y a eu sans doute un premier communisme « hominien », viable parce que fondé seulement sur les besoins. Mais quand on entre dans la famille Sapiens sapiens (que Morin a raison de vouloir appeler Sapiens demens, puisque c’est une espèce savante mais pas sage, sans cesse tentée par la démesure), il y a émergence conjointe de la singularité et de l’altérité et, à partir de là, le rapport à autrui n’est plus simplement fait de besoins et de nécessités, mais aussi de désir, de choix, de volonté, d’amour et de haine !

L’erreur de la politique et de l’économie est de ne pas en tenir compte. L’une et l’autre ont en commun de traiter l’humain comme un être de besoin et de raison - un animal greffé sur un ordinateur -, alors que l’émergence de la conscience de la mort bouleverse l’univers des besoins. Elle ne l’annule pas (les besoins demeurent), mais elle crée le désir, dont la caractéristique est d’ouvrir le champ de l’illimité. Le besoin (respirer, boire, manger, se chauffer, se reproduire) est autorégulé par la satisfaction. Le désir non. Si nous n’étions que des êtres de besoin rationnels, le libéralisme, dans sa tradition économique, aussi bien que le socialisme, dans sa tradition étatique, seraient tous les deux des solutions efficaces : dans un cas, un marché d’offre et de demande régulerait les besoins et leur satisfaction ; dans l’autre cas, une conscience collective réussirait à arbitrer entre les priorités relatives des différents besoin. Or, ça ne marche pas, précisément parce que l’être humain n’est pas seulement un être de besoin et de raison, mais un être de désir et d’angoisse. Et si l’on ne travaille pas cet enjeu-là, on passe à côté de la question de l’illimité du désir, et cet illimité dégénère alors en captation de richesse (le capitalisme), ou en captation de pouvoir (le despotisme), ou bien en captation de sens (la religion, le scientisme ou l’académisme), ou encore en captation de genre (le patriarcat, le machisme).

En réalité, toutes ces captations sont de formes de ce que les Grecs appelaient la pornéia, qui est la forme d’amour la plus basique.

C’est l’amour glouton du nourrisson pour le sein de sa mère, qui donne la pornographie s’il demeure tel quel chez l’adulte. On dit souvent que les Grecs distinguaient deux formes d’amour, l’eros et l’agapé. Non, ils en distinguaient au moins quatre : la pornéia, l’eros, la philia et l’agapé. La pornéia du nourrisson nous le montre dans sa vulnérabilité et dans son pouvoir d’absorption, on pourrait presque dire de « fusion-acquisition » du corps de sa mère, au point qu’il ne le distingue pas encore clairement du sien. La plupart des problèmes de l’humanité sont des problèmes de pornéia. Pour le nourrisson, elle suffit. Mais quand des milliards d’adultes restent scotchés à ce niveau, qui nie l’autre (qu’il soit parent, conjoint, amant, ami, enfant, voisin), la civilisation entre en malaise grave, comme disait Freud. Tant qu’on n’a pas fait le pas qui mène vers l’eros et la philia, on n’accepte pas autrui, l’altérité - même si, à ces stades-là, cette acceptation se situe encore dans un donnant-donnant, qui ne sera dépassé de façon inconditionnelle qu’au niveau de l’agapé. Plus on monte, plus s’enrichit la qualité de don et de conscience.

N.C. : On dirait que vous avez bien lu Jean-Yves Leloup...

P.V. : Bien sûr !

C’est l’un des auteurs qui ont su parler de tout cela et qui restaure, au sein même des traditions spirituelles, ces distinctions fondamentales. La grande force des spiritualités et particulièrement du christianisme, c’est qu’elles posent la question : comment fait-on pour vivre avec l’autre, pour l’aimer ? Comment passe-t-on d’une situation où l’autre est considéré comme une menace, à une situation où il est un compagnon de route ? On entre là dans la question amoureuse, qui est de loin la question la plus difficile de l’humanité. Et là, le communisme (ou le libéralisme) « hominien », quasiment animal, fondé sur les besoins et sur le biologique, devient obsolète, il doit être remplacé par un communisme (ou un libéralisme) humain, fondé sur les désirs.

N.C. : Cela dit, l’occultation de l’émotionnel et de l’amour, dont vous parlez à propos de l’économie et de la politique, on la retrouve aussi du côté des religieux.

P.V. : Et là encore par peur de l’abondance. Pensez à deux flux d’abondance qui nous irriguent en permanence : le souffle et la sexualité. J’avais construit un scénario, où les économistes parlant des besoins vitaux, au lieu de partir de l’alimentation, seraient partis de la respiration, besoin vital encore plus prioritaire : on peut se passer de manger quelque temps, pas de respirer. D’ordinaire, en bâtissant un modèle économique à partir de la nourriture et de sa rareté, on obtient un triangle « rareté-production-quantification ». C’est le triangle basique qu’on retrouve dans tous les cours d’économie. Mais si vous bâtissez un modèle à partir de la respiration, tout change. Au sommet du triangle, vous avez l’abondance de l’air atmosphérique. La production, elle, devient une transformation de cet air que vous offre l’univers.

Quant à la quantification de l’air respiré, elle n’a pas d’intérêt, ce qui compte, c’est la qualité de cet air. Et voilà que vous retrouvez les traditions de sagesse, qui nous ont toujours dit que l’essentiel, c’était d’apprendre, qualitativement, à respirer. Or, si vous partez de ce triangle « abondance-transformation-qualité », vous allez soudain beaucoup mieux comprendre les formes contemporaines de l’économie, qui sont celles de l’information, flux par définition illimité. Vous ne pouvez en effet rien comprendre à l’économie de l’ère de l’information si vous continuez à raisonner dans les termes du triangle « rareté-production-quantification ». C’est pour cela que nous nous enlisons en ce moment dans tous ces marécages législatifs sur le droit d’auteur, le téléchargement, la loi Adopi, etc. Si par contre vous raisonnez à partir du triangle de l’économie politique de la respiration, une nouvelle vision s’ouvre, positive et réaliste.

Prenez maintenant cet autre grand flux d’abondance, la sexualité. A l’origine, toutes les traditions spirituelles et religieuses savent que l’énergie sexuelle est un voie d’accès privilégié au divin. Le Kama Sutra et les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, c’est fondamentalement la même chose.

Si nous étions complètement et spontanément dans la radicalité de l’amour, nous n’aurions pas besoin d’exercice. Mais comme nous ne le sommes pas, le plus souvent, nous avons besoin de méthode, du grec meta-oudos (« chemin qui va au loin »), et le vrai Kama Sutra, non expurgé, est celui où les textes spirituels accompagnent les techniques érotiques.

Une tradition spirituelle conséquente épouse le double flux du souffle et de la sexualité. Inversement, l’univers de la peur génère de la captation - de richesse, de pouvoir, de sens -, bloquant un accès majeur au divin et provoquant de la désespérance.

N.C. : Une enquête publiée en 2008 (1) a montré qu’en France, les innovateurs se divisaient en deux grands groupes : les Créatifs Culturels (17 % de la population) et les Alter Créatifs (22 %). Ils sont d’accord sur tout, sauf sur un point : l’introspection - qui peut aller jusqu’à la spiritualité. Chère aux premiers, les seconds s’en méfient terriblement. Ne pourrait-on pas dire que vous faites partie des deux groupes, ce qui signifierait que des passerelles nouvelles apparaissent et que de vieux fossés se comblent ?

P.V. : Certainement. Mais il est essentiel de comprendre pourquoi les Alter Créatifs sont allergiques à la spiritualité. L’identification du mot « spirituel » à son contexte religieux a duré des siècles. En héritier des adversaires de l’Église et passionnément attachés à tous les mouvements d’émancipation, les alter créatifs s’en méfient donc très naturellement. Il est essentiel de comprendre les allergies sémantiques si on veut que le monde évolue. Quand on étudie les logiques du désaccord, on se rend compte que, la plupart du temps, l’opacité vient du malentendu et du procès d’intention. C’est une expérience très intéressante de demander aux personnes d’un groupe comment elles se sentent face à tel ou tel mot, indépendamment de toute argumentation. Vous avez des pour et des contre, mais dès qu’on commence à s’expliquer, la frontière bouge. A partir du moment où vous distinguez bien la spiritualité du religieux et de sa cohorte de crimes, commis au nom des plus hauts idéaux, vous voyez beaucoup d’alter créatifs admettre la nécessité d’une introspection, d’une transformation intérieure personnelle en rapport avec l’univers. Pas tous, bien sûr...

Les mots sont des marqueurs émotionnels incroyables, qu’on ne modifie pas si facilement. Accepter de baisser la garde, puis discuter de ce qui résonne positivement et négativement est un travail fondamental. C’est vrai pour des mots nettement moins chargés que « spiritualité ». Pour certains, par exemple, le mot « travail » fait aussitôt résonner des émotions positives, associées aux idées d’émancipation, d’édification, de reconnaissance, d’estime de soi, de revenu. Mais pour d’autres, il va d’abord évoquer la pénibilité, la dépendance, l’exploitation et les plus dures nécessités.

Tant que les uns et les autres n’ont pas dit pourquoi ils étaient bien ou mal avec ces mots, le débat peut s’éterniser en pure perte.

N.C. : Éclairer le langage serait-il une façon de révéler la dimension émotionnelle de nos processus économiques et politiques ?

P.V. : Absolument. Il faut par exemple retrouver l’origine des mots « valeur » et « richesse ». « Valor », dans toutes les langues latines, c’est la force de vie. La plupart du temps, les dictionnaires l’oublient. Pourtant, quand on dit « valide », on comprend bien qu’on n’est pas en face d’une force mécanique, mais d’une force énergétique, psychique et spirituelle. C’est pourquoi la destruction de valeur se repère facilement au sentiment de perte de substance de vie. La forme extrême de destruction de valeur est le désespoir, qui peut conduire au suicide. Mais le découragement, la tristesse, l’épuisement sont des indicateurs émotionnels et corporels, qui nous renseignent sur la destruction de valeur. De la même façon, la destruction de ressources écologiques fondamentales pour le vivant, telles que l’air et l’eau, sont des destructions de valeur...

Le mot « richesse », lui, a une racine indo-européenne, « raïk », qui renvoie à la puissance, non pas dominatrice, mais créatrice. C’est intéressant, parce que le tantra, qui utilise ce mot et qui est une des rares traditions spirituelles à n’avoir pas été déformée par le patriarcat - il est né il y a plus de 4000 ans, à une époque non patriarcale -, est à l’origine de la définition des fameux Yin et Yang.

Or, qu’en dit-il ? Que le Yin est la puissance créatrice et le Yang la capacité d’émerveillement.

N.C. : On nous apprend habituellement le contraire : le Yang serait la force créatrice et le Yin la réceptivité...

P.V. : Parce que le patriarcat a tout inversé ! Si nous revenons à l’origine, et si l’humanité masculine, à dominante Yang, se prive de sa capacité d’émerveillement, qui est à l’origine de la science aussi bien que de la contemplation spirituelle (dans les deux cas, il s’agit de se tourner vers le ciel et d’admirer le cosmos), eh bien, au lieu de s’extasier devant la force créatrice Yin, dont l’humanité féminine est biologiquement porteuse, cette humanité masculine va chercher à capter cette force, à la détourner, à la dominer, à l’écraser.

N.C. : Ce renversement, qui serait donc un retour à l’équilibre originel, a-t-il la moindre chance de se produire réellement ? D’ailleurs, comment imaginer que l’économie et la politique du monde réintègrent leur dimension émotionnelle ? Les nouvelles initiatives, comme les monnaies libres ou les systèmes de redéfinition des « vraies valeurs », signalent-elles un changement de paradigme ?

P.V. : Encore une fois, au départ, par leur nature profonde, valeur et richesse ont une origine similaire : c’est la force vitale et la puissance créatrice de vie. Le fait qu’aujourd’hui, la biosphère elle-même soit menacée - donc nos vies ! - oblige les esprits à se réaligner sur ces vérités simples. Quand je donne une conférence, j’aime demander à une moitié de la salle de s’interroger sur ce qui compte vraiment dans nos vies, et à l’autre moitié, de chiffrer les valeurs comptables de nos existences économiques ; puis on compare et on s’aperçoit que l’essentiel de ce qui compte vraiment n’est pas comptabilisé monétairement ! Nous ne pourrons bientôt plus aborder la question économique sans la « réencastrer » dans des perspectives écologiques et anthropologiques plus fondamentales, voire, comme le suggère Amar Kassem, dans l’éthique - il dit même « l’économie doit redevenir une branche des sciences morales », utilisant volontairement ce vieux terme pour frapper les esprits. Il faut comprendre que le découplage total de l’économie, d’abord du politique, puis de l’éthique, a abouti à cette définition terrible que le grand économiste français du début du XX° siècle Léon Walras a donné dans son Traité d’économie politique pure : « L’utilité économique du poison recherché par l’assassin pour tuer sa victime a la même valeur, voire davantage, que celle du médicament recherché par le médecin pour soigner son patient. »

Pourquoi ? Parce que, dans la vision qui s’impose à partir de la Révolution industrielle, l’utilité économique est définie comme le prix qu’un acteur est prêt à mettre sur un marché pour accéder à un bien ou un service. Si le prix que l’assassin est prêt à payer pour le poison est supérieur au prix que le médecin est prêt à payer pour le médicament, eh bien, l’utilité économique du poison est supérieure à celle du médicament. On est là au comble des conséquences du découplage de l’économie d’avec le politique et de l’éthique. C’est d’ailleurs parce que Walras était très conscient des conséquences redoutables de ce découplage qu’il a été par ailleurs, mais c’est beaucoup moins connu, un théoricien et un praticien de l’économie sociale. C’était un penseur très radical, partisan par exemple de la socialisation des terres. Faisant partie de ceux qui avaient poussé le plus loin la formalisation mathématique de l’économie, il se rendait bien compte d’où ça menait. Son drame, c’est qu’on n’a gardé de lui que la formalisation, et pas l’engagement social totalement opposé qui en découlait.

Quant aux deux grands outils de réappropriation démocratique de l’économie que vous évoquez, la redéfinition du calcul de la vraie richesse et la question de la circulation monétaire, notamment sous l’angle des monnaies libres -, ils doivent être en permanence réarticulés aux grands enjeux écologique et anthropologique. Si on ne le fait pas, les formes alternatives vont elles-mêmes buter sur des postures de vie captatrices de richesse, de pouvoir et de sens.

Prenez la grande expérience des Creditos, en Argentine, quand le Pesos s’était effondré, dans les années 90. D’un seul coup, le système alternatif de la monnaie libre a fonctionné à plein. Sept millions d’Argentins n’échangeaient plus que des Creditos. Mais comme ils n’avaient pas travaillé les changements de posture intérieure, une grande partie d’entre eux ont réinvesti dans la monnaie alternative les mêmes comportements de spéculation, de pouvoir ou d’exploitation qu’avec n’importe quelle autre monnaie. Donc, plus on avance sur ces terrains-là, plus devient déterminante la question des changements intérieurs vis-à-vis de la richesse, du pouvoir et de la vie elle-même. Sinon, ça ne marche pas. C’est pourquoi la question du « bien vivre », qui est montée au Forum social de Belem au même niveau que la question des biens communs de l’humanité, portée de manière significative par les peuples indigènes, est fondamentale. Vous avez vu le hors-série de Courrier International sur « la vie meilleure » ? C’est typique. Un tel numéro, il y a dix ans, serait paru dans la presse alternative. Cela montre à quel point ces questions montent actuellement dans tous les esprits, alternatifs ou pas. Il faut le savoir : aujourd’hui, les facteurs psychiques jouent bien plus encore que dans les années 30, avec donc aussi de possibles émergences chaotiques, destructrices et guerrières.

N.C. : Face à l’inévitable montée de la violence, que faire ?

P.V. : Pour moi, l’élément clé dans un contexte de peur grandissante, c’est Spinoza qui nous le donne : face à la peur, il n’y a que la joie de vivre.

Et ce qui caractérise la joie de vivre, c’est le couple « intensité + sérénité », qui vient s’opposer au couple actuellement dominant dans la sphère politique, économique et médiatique : « excitation + dépression ». Par exemple, quand le Wall Street Journal dit : « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l’euphorie ou la panique », ou quand Alan Greenspan, l’ancien patron de la Banque fédérale américaine, parle de l’« exubérance exceptionnelle des marchés financiers », on voit bien que ce couple « excitation + dépression » est au cœur de l’économie financière, au cœur du système médiatique, au cœur de la vie politique. Or, on ne peut en sortir qu’en reconnaissant que le côté positif de l’excitation est l’intensité, mais qu’il y a une autre façon de la vivre. Cette intensité-là, c’est l’art de l’attention, avec un A, et non pas de la tension, avec un T. C’est accepter de ne pas tout vivre, mais de vivre ce que je vis le plus consciemment, le plus intensément possible. Quand je me mets dans cette disposition intérieure, je suis à la « bonne heure » et je peux être dans la sérénité, qui est une condition de l’intensité, parce qu’elle me permet d’être complètement disponible.

N.C. : Votre livre oppose la « bonne heure » à la mauvaise humeur...

P.V. : Oui. La joie me vient quand je suis présent ici et maintenant. Mais je peux aussi me trouver à la « mauvaise heure », si je m’interdis le chagrin et la tristesse à l’occasion de la perte d’un être cher. Ce qui compte, c’est la qualité de la présence.

.jpg)